Ça faisait longtemps, si longtemps que depuis la dernière fois que j’ai posté quelque chose WordPress a changé !

Depuis plusieurs semaines je pense à revenir mais ce n’était pas si facile. Je me suis dit que je ne saurais plus comment faire (ce qui est absurde : je n’ai jamais su comment faire, j’ai toujours fait comme je pouvais, comme ça venait). Je me suis demandé par quel livre commencer (parce que si je n’ai rien posté depuis des mois j’ai quand même continué à lire). Je me suis dit qu’il fallait vraiment que j’améliore mes photos (parce que c’est franchement pas ça). Bref, j’avais toujours une bonne raison de ne rien faire (parce que je ne travaille plus).

Ceux qui me suivent sur Instagram (ceux qui ont le courage de le faire) ont peut être lu les deux posts que j’avais commis (je ne vois pas d’autre terme) et dans lesquels j’expliquais que j’avais perdu mes parents brutalement.

Ça fait trois mois maintenant, le deuil ne fait que commencer et j’en parle là alors que ce n’était absolument pas le sujet. J’en parle parce que je ne sais pas vraiment faire autrement.

La littérature, qu’on la crée, qu’on l’étudie ou qu’on la consomme, n’est pas indépendante de nos vies, des événements qui les traversent. Je pense que les choix qu’on fait en terme de lecture ne sont pas sans lien avec ce qui nous arrive, ce qu’on ressent à un moment donné… enfin ce genre de choses.

Donc voilà, je donne cette information (à prendre comme telle), parce que peut-être ces événements ont-ils, d’une certaine façon, influencé mes lectures de ces derniers mois.

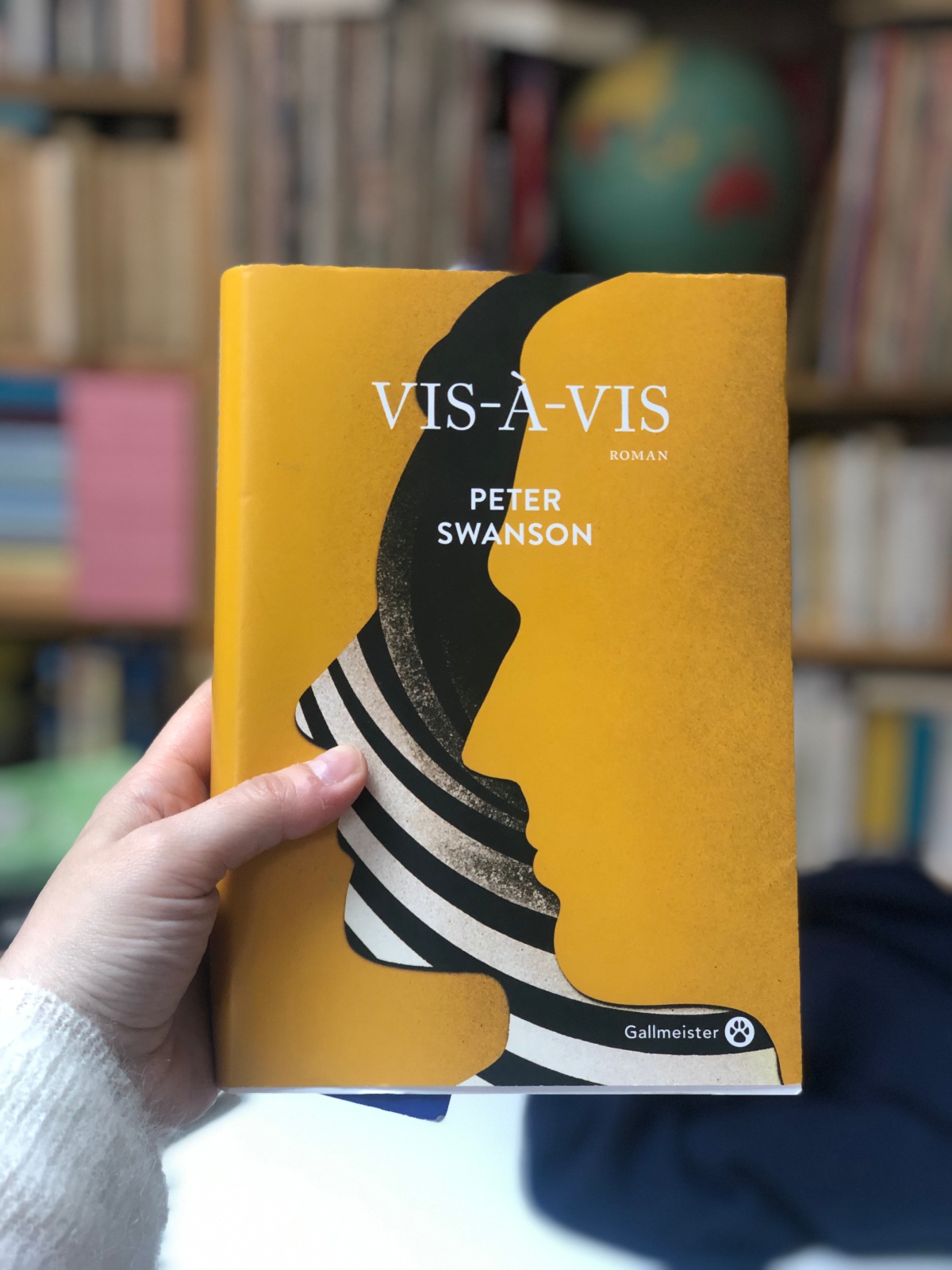

Enfin, pour en venir au « nerf de la guerre », la raison pour laquelle j’écris ce post aujourd’hui : je viens de terminer ce que je définirais sans trop d’hésitation comme le meilleur thriller que j’aie jamais lu depuis L’Invisible de Robert Pobi. Un roman comme j’en attendais depuis longtemps, un livre qu’on ne lache pas, qui nous emmène ailleurs, nous prend au ventre et nous fait frissonner. Ce thriller, c’est Vis-à-vis de Peter Swanson.

Sans revendiquer un statut d’experte (que je ne suis pas), je pense pouvoir dire (en toute humilité) que j’ai une petite expérience des thrillers. J’ai lu (avec plus ou moins de plaisir) à peu près tous les best sellers dont tout le monde a parlé, j’en ai lu d’autres que personne ne connaît (et franchement, il y a peu de bonnes surprises – les très bons thrillers bénéficient d’un bouche-à-oreille qui fait qu’il est difficile de passer à côté ou du moins d’ignorer qu’ils existent).

J’ai donc un défaut (que partagent, je pense, tous les amateurs de thrillers ou de crime stories): dès le début, je fiche dans ma tête les personnages, j’anticipe l’intrigue et je feuillette mon catalogue interne de schémas pour deviner ce que l’auteur me prépare.

Ma théorie, c’est que quand le thriller est bon, soit je ne devine pas (parce que l’intrigue est trop bien ficelée et innovante), soit (par plaisir) j’abandonne rapidement mon enquête et je me laisse embarquer sans réfléchir.

Vis-à-vis appartient à la deuxième catégorie. Peut-être appartient-il également à la première mais je ne le saurai jamais parce que dès le premier chapitre j’ai laissé tomber l’analyse pour suivre Henrietta et découvrir son histoire.

Pitch

Henrietta & Lloyd viennent d’emménager dans une banlieue de Boston où ils font la connaissance de leurs nouveaux voisins : un couple pas désagréable formé de Mira et Matthew.

Quelques jours seulement après leur première rencontre, Mira les invite à venir partager un repas chez eux. Tous semblent passer un bon moment, jusqu’à ce que Mira propose à ses invités de faire le tour de la maison. Arrivée dans le bureau de Matthew, Henrietta remarque un trophée exposé sur le manteau de la cheminée. Elle en est sûre : cet objet appartenait à Dustin Miller, un jeune garçon assassiné plusieurs années auparavant et dont le meurtre l’a hantée jusqu’à peu, la plongeant dans un état maniaque particulièrement préoccupant.

À partir de là, Henrietta, persuadée que son nouveau voisin est un serial killer de la pire espèce, va mener son enquête, peinant à se faire écouter du fait de sa bipolarité.

J’ai avalé les 393 pages en deux jours, saisissant le moindre moment disponible pour avancer avec Hen, un personnage attachant, fort et auquel on ne peut s’empêcher de s’identifier malgré les épreuves qu’elle traverse. L’intrigue est ficelée à la perfection, les personnages sont riches et denses (surtout les femmes), même la traduction ne laisse pas à désirer.

Pour résumer, Vis-à-vis est un roman qui rappelle les grandes années Sonatine où dès qu’un livre sortait, on savait qu’on pouvait l’acheter sans hésiter, en étant sûr de passer un bon moment et d’en avoir pour son argent. Gallmeister est peu à peu en train de gagner cette place, continuant de s’imposer comme une grande maison, proposant des textes forts, innovants et de grande qualité.